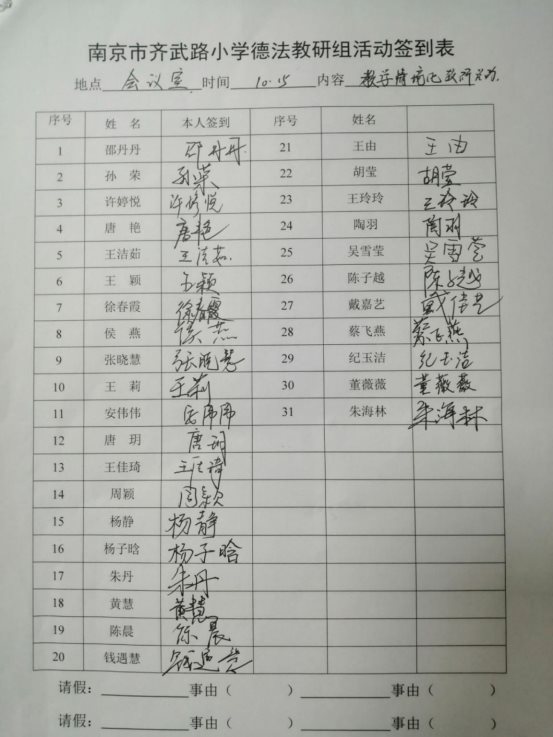

齐武路小学德法教研组第 4次活动

发布时间:2020/10/16 20:05:50 作者:王佳琦 浏览量:693次

齐武路小学德法教研组第 4次活动

【组别: 德法教研组 组长: 王佳琦 】

一、活动主题:“教材情景生活化”主题教研活动

二、活动方案:

活动目的:通过本次教研组活动,学习区德法教研活动中的展示课并聆听道德与法治大家的相关教材情景化主题讲座,从而感悟自身的道德与法治教学,将道德与法治课程更加生动、生活的展现在学生面前,提升他们的思想道德素养。

活动内容:情景化道德与法治课堂的构造与活动

活动时间:2020.10.15

4.活动地点:学校会议室.

5.活动对象:德法教师

6.活动形式:教学展示与评课,教育讲座聆听欣赏

三、 研讨记录:

课例展示

主题讲座聆听

互动交流

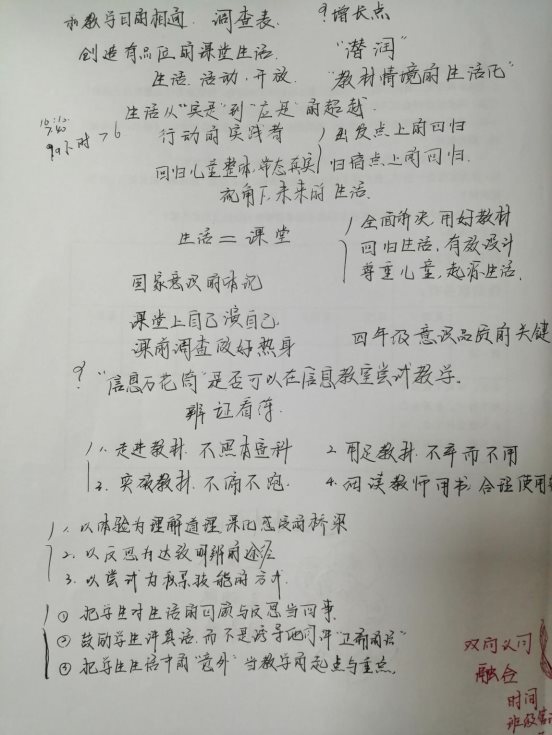

蔡飞燕:读过一本德育类的书籍上面讲德育课程向生活的回归主要体现在两个层面上:“出发点上的回归”和“归宿点上的回归”。也就是说,要使学生通过教材、教学所学得的一切能回到他自己的生活之

中,用以解决生活中的问题,改变他们的生活和生活方式,提升对生活的认识、态度、价值观等”。前一 -种回归是工具意叉上的回归,后一种回归才是本质意又上的回归。

孙荣:我们的课堂,从求“真”开始,精心创设各种生活情境,“身临而入境”、“体验而晓理”、“感受而动情”。 相信这样的课堂生活一定会让学生种植美好生活的种子、放牧心灵明澈的溪水、开启生命诗意的旅行。

张晓慧:道德寓于儿童生活的方方面面,没有能与生活分离的“纯道德的生活”。儿童品德的形成源于他们对生活的体验、认识和感悟,只有源于儿童实际生活的教育活动才能引发他们内心的而非表面的道德情感、真实的而非虚假的道德体验和道德认知。

王佳琦:良好品德的形成必须在儿童的生活过程之中,而非在生活之外进行。我们可以有目的的进行德育课程的渗透,不仅仅是局限于道德与法治课程之中,做班主任可以在班会课时进行,语文课可以教学内容中渗透,数学音乐体育等都会有她的身影。十一月南京即将实行垃圾分类,第一节课的内容我们可以有所选择的运用,在学校在学生间进行教育和宣传。

四、活动报道

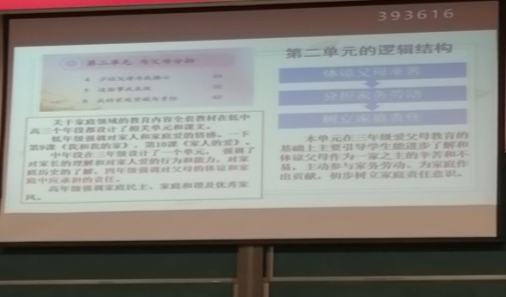

10月15日在南京市齐武路小学进行了“教材情境的生活化”主题教研活动。不久前在南京市天景山小学,在教研员方峥嵘老师的安排下进行了小学道德与法治“潜润课堂”建构之“教材情境的生活化”专题研究,于是我校道德与法治教师齐聚会议室以此为内容共同观摩了相关展示课例、聆听了讲座并进行了互动交流,表达自己的收获与接下来的道德与法治课程的教学见解。

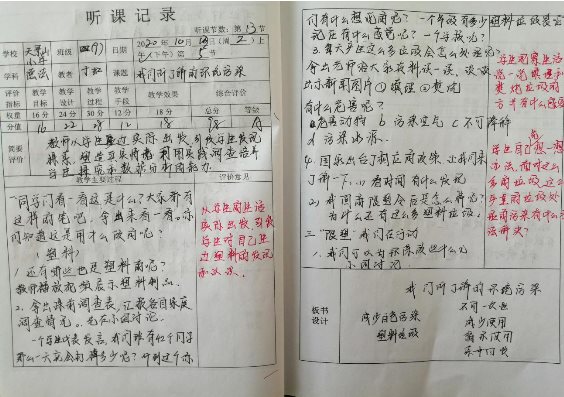

第一节课是《我们所了解的环境污染》,教师通过课堂探究,让学生了解塑料袋带来的便利,以及“白色污染”会造成的危害。同时通过联系生活实际让学生再具体可感知的情境中了解其他形式的环境污染会给地球带来的危害,并在大量的资料支撑下,在生活中寻找合适的方法,树立学生自觉保护环境的意识。

第二节课是《这些事我来做》,教师由“我做你猜”“我会做应该做”“这些事主动做”几个环节设置教学活动。通过课前调查,课堂活动体验等方面,让学生学习并掌握一些日常家务劳动的技巧,提升做家务的能力;通过活动感受养成做家务的习惯,并懂得作为家庭中的一份子应当力所能及的做一些家务事情,培养做家务的主动意识。

接着大家听了名为《创设真实的生活情境》的讲座后纷纷表达了自己的想法和感悟。

上一篇: 齐武路小学德法教研组第 3次活动

下一篇: 南京市齐武路小学数学教研组活动(8)

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号